地面に対して垂直方向に葺く屋根を総称として立葺きとか縦葺きといいます。読み方は両方「たてぶき」です。

英語ではStanding Seamというようですね。直訳で「立ってる縫い目」。なるほど縫い目に見えます。オシャレで気の利いた言い回しですね~。

さて、立葺きには様々なバリエーションがありますので、弊社Feat.取り扱いのメーカーの商品名も交えて説明していきましょう。

大きくわけて

・桟葺き(さんぶき)、瓦棒葺き(かわらぼうぶき)

・心木無し瓦棒葺き(しんぎなしかわらぼうぶき)、三晃式瓦棒葺き(さんこうしきかわらぼうぶき)

・嵌合立平葺き(かんごうたてひらぶき)

・ハゼ式立平葺き(はぜしきたてひらぶき)、立ハゼ葺き(たてはぜぶき)

・折版(せっぱん)

等です。

桟葺き、瓦棒葺き

金属屋根のスタンダード!

一般的に455ミリ巾間隔で30✕40ミリ角の垂木を縦に配置して、垂木の間にコの字の板金(通称ドブ板)を入れます。

垂木にはカッパと呼ばれる笠木をかぶせて木材が露出しないように納めます。

カラー鋼板卸問屋さんが様々なバリエーションのカラー鋼板を通常在庫するのは914ミリ巾のコイルです。

その914ミリ巾の半分457ミリ巾に割いて卸してもらった板を、屋根の流れ長さに合わせて寸法切りして現場入れします。

工法がシンプルで、現場での加工が容易ですので複雑な形状の屋根にも柔軟に対応できます。

また、先述したように問屋さんの在庫が豊富ですので様々な色が選べるのもポイント!

1.5寸ほどの緩勾配にも対応できますので、下屋を桟葺きで葺いてアルミのベランダなどを置くことが多かったですね。

最近はそのような建物自体減りましたが、リフォームなどではまだまだ現役です。

古典的なデザインに思うかも知れませんが、選ぶ色によってはモダンな仕上がりになります。

心木無し瓦棒葺き、三晃式瓦棒葺き

桟葺きが縦桟の下地に垂木を使用するのに対して、その木を廃して中空にしたものを心木無し瓦棒葺きと言います。

これを開発したのが三晃金属工業株式会社さんなので、三晃式とも言われています。

弊社Feat.でも数年前までこちらの屋根を成型できるロール機械を所有していたのですが、老朽化とともに需要減とスペース圧縮のため退役、処分させてもらいました。

縦桟のキャップを締め付ける2段階のつかみ込みにコツが必要で、寸法にも余裕があまり無いため、特に長尺になるとドブ板も曲がっていくこともありしっかりとハゼ締めできていない場合もあります。

嵌合立平葺き

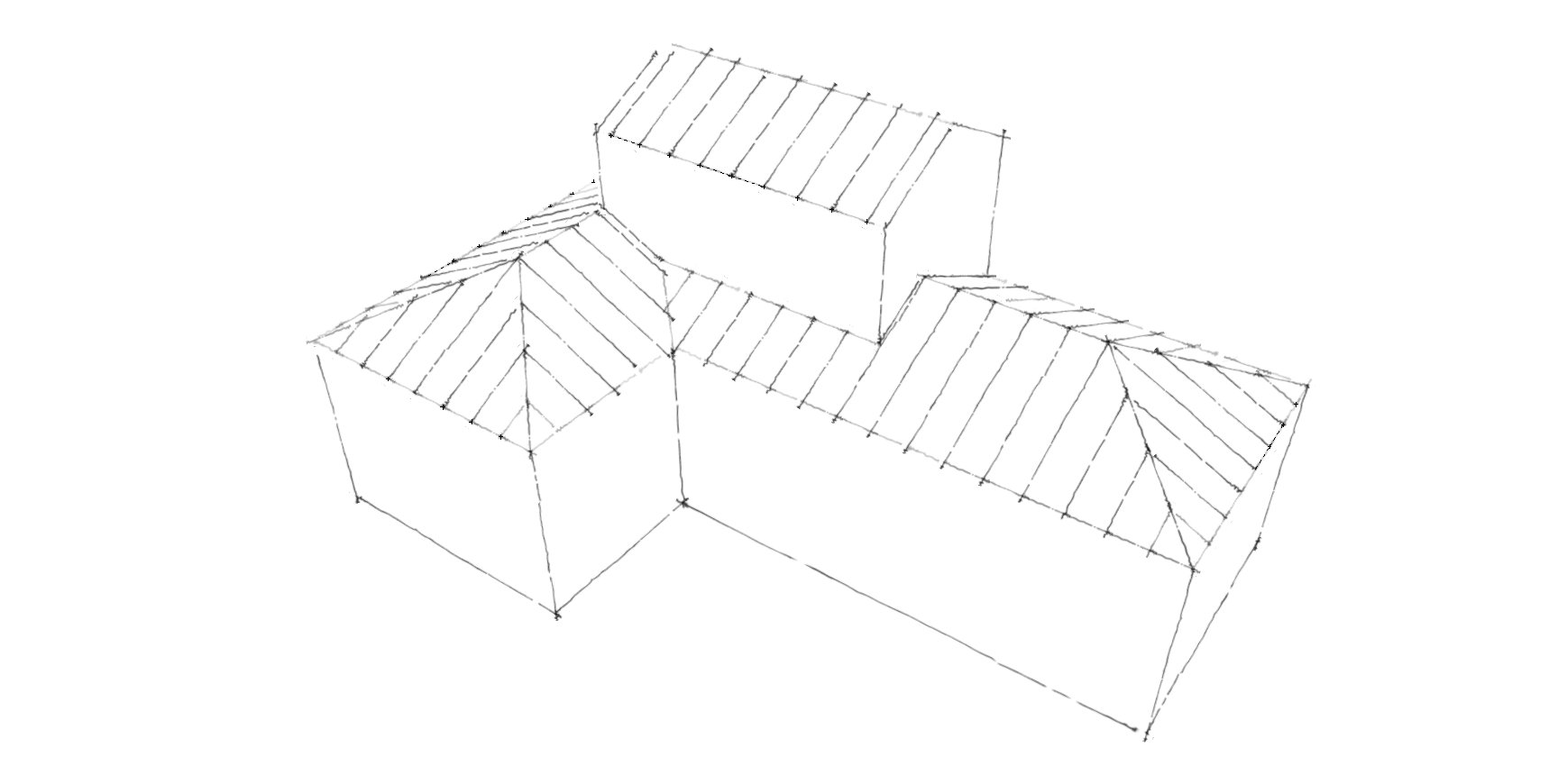

近年の立平葺きといえばこちらの嵌合立平葺きがスタンダードになっているのではないでしょうか。

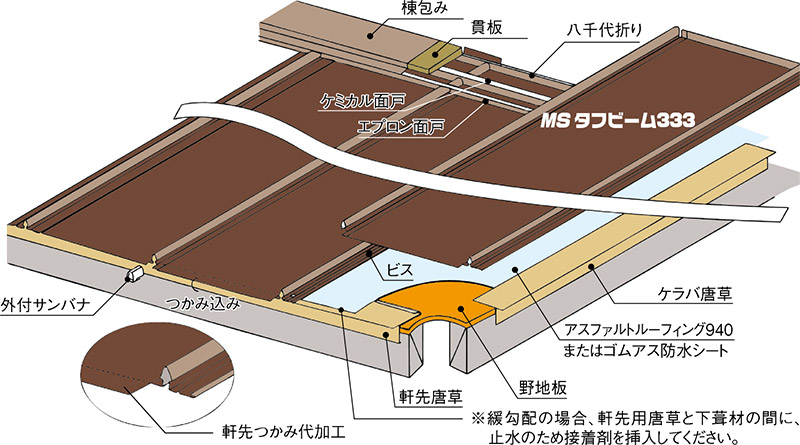

弊社Feat.は日新製鋼系で月星商事株式会社さんのMSタフビームとJFE系で稲垣商事株式会社さんのICスタンビーを使わせてもらっています。

※画像は月星商事さんのものを拝借させていただいています。稲垣さんゴメンね。

嵌合といって、ドブの片側の立ち上がりに次のドブを重ねて上からしっかり押し込むことで、金属薄板特有のスプリングバック効果でパチンと嵌まり込みます。

シンプルな屋根であれば桟葺きより施工が速いかも知れません。がしかし、寄せ棟や谷が多い屋根、軒先が斜めに吊り上がっていたりする場合は縦桟が一体化していることがアダとなり、施工難度が1段・2段上がります。

桟葺きより縦桟が薄く仕上がるので、スッキリとモダンな仕上がりになりますね!

働き333ミリ巾のものは母材を457巾から成型できるのでカラーバリエーションは豊富です。

働き455ミリ巾となると610ミリ巾の原板が必要となり、問屋さんは多くの種類を置いていません。455ミリ巾に関しては要相談!

ハゼ式立平葺き、立ハゼ葺き

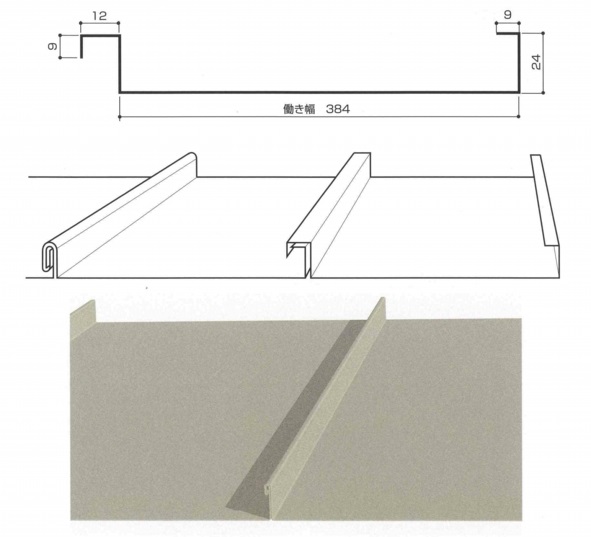

こちらも嵌合式と似たような形状ですが、嵌合はスプリングバックを利用した施工なのに対して、二段階のつかみ込みで巻ハゼによってドブ板を横につないでいくのがハゼ式立平、立ハゼ葺きです。

画像は株式会社オズタックさんの「OZ立平くん」という製品で、原板457ミリ巾で働き384ミリ巾となっていますので、様々な色が選べます。

縦桟が非常に薄くなりますので、意匠にこだわる設計士さんに大変人気なのですが、二段階のつかみ込みをしますので工賃的に嵌合立平葺きへの変更を進言することが多くなっています。

仕上がりは嵌合立平と比べてもさらにスッキリとシャープになりますので、デザインへのこだわりと予算のバランスで是非採用していただきたいところです。

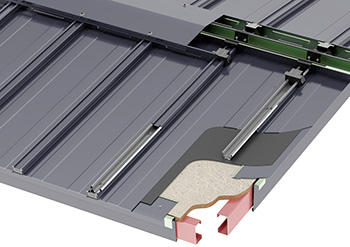

折版

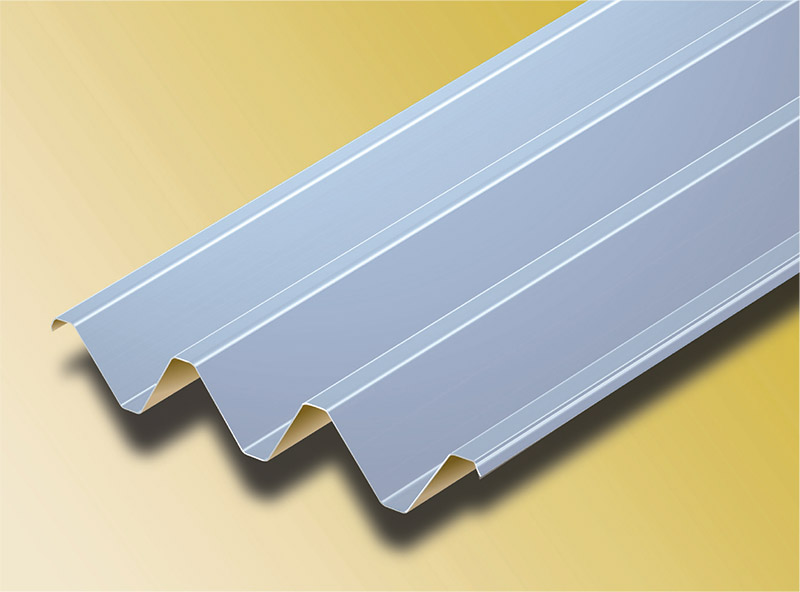

立葺きといえば立葺きなのですが、なんとなく毛色が違うのが折版。番外編といった感じでしょうかね。

※画像は月星商事株式会社さんから拝借しました。

こちらは工場などの非住宅に掛ける屋根で採用されるものです。

鉄骨組みの躯体にタイトフレームという取り付け用のサドルを取り付けてそちらに留め付けます。

ボルト留めとハゼ締め留めと留め方もありますし、山の高さ、形状にもバリエーションがあります。

住宅用と違って、下地の板はなく天井裏イコール屋根の裏面となります。屋根材自体にしっかり荷重が支えられるだけの強度が必要となりますので、板厚は厚くなります。

こちらも問屋さんの在庫力の都合により色のバリエーションは狭くなります。

どうしても使いたい色がある場合は鋼板メーカーへ特注を入れて、最低ロット(重量で1トン超)のコイルを購入する必要があります。

大規模な工場の屋根などであればそのくらいの数量はすぐに履けてしまうでしょうが、小規模だと現実的ではないかと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

同じ立葺きの屋根でも、意匠や機能で様々な工法・製品があります。

取り付ける躯体の状況や使用方法によって最適な屋根材も変わってきます。

形状・寸法によっては選べる色にも制限が出てきます。

また、施工の工数にも関係してきますので、「立平葺きだからいくら」とひとくくりにはやはりできませんよね。

使用材料や工数に関しても行きつけのプロショップに相談してください。

「いつものお店」を作ることがプロの流儀です。

参考になりましたでしょうか。

いいねボタンやSNSシェアなどしていただければ幸いです。