断熱材が水を含んでいますし、軒先金物も下地も水のシミがあります。

本来そこには水は行かないはずなのですが・・・

この物件は、TAJIMAシングルという防水シートに彩色砂や天然砕石で表面を仕上げた屋根材です。

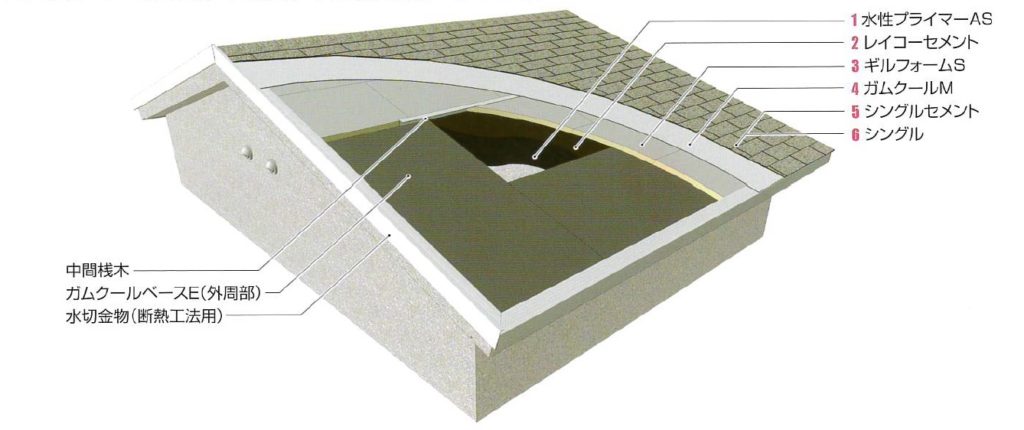

下の図は現行の工法略図なので、10年以上経過して多少の名称変更等ありますが、構成は同じです。

この物件は、いわゆる断熱工法というもので作られていました。

前回のブログでは

塗装にフォーカスしましたが、フタをあけてみれば新築時にすでに問題が・・・

屋根仕上げの屋根面を1次防水としたときに、2次防水の下葺き材というものがあります。図の4のガムクールMというものがそれにあたります。

ほとんどの雨は1次防水の屋根材の表面を流れて軒先まで流れますが、風などにより、屋根材の裏に雨水が回り込むことがあります。その際に要となるのが下葺き材です。

下地に粘着で貼り付きしっかりした防水層をつくる必要があり、ガムクールMを使う必要があるのですが、この物件はなんとアスファルトフェルトという主に外壁に使用される下葺き材でした。シングルセメントなど接着剤で貼り付けるのでそれで良いだろうと考えたのでしょうか。接着剤は防水にはなりません。所詮接着剤ですので。

2次防水に新築時から脆弱性を抱えていたことになります。

そこへきて、屋根塗装リフォームがトドメを刺したといったところでしょうか。

本来塗装をしたら、屋根材の継ぎ目にカッターを入れて、塗装で張り付いてしまった屋根材同士を縁切りする必要があります。どこかから万が一雨水が屋根材の裏に回っても水を排出するか乾くような仕組みにしているのですが、縁切りをしないことでその口が閉じたままになってしまいます。温度差による結露もありますし。

上の写真は、塗装で固めてしまい屋根が1枚状となったことで表面の屋根材の伸縮範囲が大きくなり、中間桟木の部分で負担がかかり亀裂を起こしてしまった状態です。屋根は、面のように見えて実は屋根材一枚一枚が伸縮を吸収したり、通気をしたりと、緩やかにつながって構成しています。それを固めてしまうことで弱いところに負担が来て壊れてしまうのです。

これらの材料のコストダウン、手間のコストダウンが建物を痛め、お住まいのみなさんの生活を脅かしてしまうのですね。

コストを下げるというのはこういうことにつながります。材料費を削り、手間を削り、能力のある人は高いので安い人を使う。

建築とは現場で作られる一品物ですので、工場の大量生産品のような「安くて良いもの」「お値段以上」の品質はありえないのだ、ということが伝わると良いなと思います。